石油生産量とハバート カーブによる将来予測(C.キャンベル)

累積生産量予測のIPCCと石油減耗モデルの相違(ASPOによる)

[ILLUMUE 31]-2004(東京電力:科学情報誌)

石井吉徳(東京大学名誉教授、元国立環境研究所長)

二〇〇二年九月、国連のヨハネスブルク・サミットでコフィー・アナン事務総長は「WEHABそしてP」が大切と総括した。「Water(水)、

Energy(エネルギー)、 Health(健康)、 Agriculture(農業)、

Biodiversity(生物多様性)、そしてPoverty(貧困)」のことである。手段、道具でなく、問題解決型の科学を、今世界が求めている。

二〇〇四年三月、日本学術会議は「エネルギーと地球環境との調和・分散型社会の構築のための基本戦略小委員会」を設置した。私はこの小委員会の委員長を引き受けさせていただいたが、エネルギーと地球環境の調和という視点から将来を考える必要性が増してきているという実感がある。

本稿では、こうした視点から、エネルギーを主題に地球環境問題について考えてみたい。

1)進まない地球温暖化問題解決への取り組み

再び科学の出番

地球温暖化は人類の課題である。今まで多くが語られ、対策もいろいろだが二酸化炭素の削減はあまり進まない。京都議定書の発効はまだである。アメリカ、またはロシアの批准が頼りであるが、アメリカはイラクでそれどころではない。

ロシアも、批准を棚上げにしたようである。北海道大学の福田正巳教授らの二〇〇三年発表の研究成果によれば、シベリアの森林が二酸化炭素の吸収源であるより、発生源であることが証明された。理由はタイガの森の火災である。この研究の影響もあって、ロシアは批准しても、得をしないと思ったのであろうか。

この例からもわかるが、地球規模の問題は、科学研究の成果を提示しただけではすまない。単に科学では片づけられないのである。政治、経済、国際力学、国益、南北問題などが複雑に交錯し、一見、科学的な事象を背景にして取り上げているように見えても、それは外見だけのことのほうが多い。

それだけに自戒としても申し上げておきたいのだが、科学者は、真に科学的であらねばならない。わかっていること、わからないことを正しく国民に伝える義務がある。さもないと「科学そのものの存在」が揺らぐことになる。

しかし、科学者が常に真実を語るとは限らない。「事実」と「真実」は同じではないからである。「科学的な事実」が恣意的に使われ、「真実」を覆い隠してきたことは決して珍しいことではない。しばしばそのように使われてきたことは、歴史が証明するところである。

一見科学的なことには注意する必要がある。

さらに、地球温暖化は、いわゆる公害と違い被害者が顕在化しない。オゾンホールや酸性雨など、この種の地球環境問題に共通の不透明さである。したがって、是非の議論においても、あいまいなまま「空気が支配する」ことになる。

たとえば、オゾン問題について言えば、フロンの撤廃など大きな成果を上げたことは間違いないが、一方では過剰な報道をうのみにして、南極圏オゾンホールが一年中空いていると思っている人も多いのではないだろうか。オゾンホールのメカニズムを知識として受け入れるのではなく、ムードやイメージで語られているためであろう。

正義のためと称して強大なメディアが動員され、真の科学者はむしろ陰に押しやられ、リップサービスをする似非科学が闊歩する。このようなとき、ぜひとも必要なのは真に科学的な考察である。その原点は自然に聞いてみることである。

再び科学の出番となる。

自然に聞くことで見えてくること

大気中の二酸化炭素が増えると、赤外域の電磁波を吸収し温度が上がる。これはもう誰でも知っていること、問題はそれからである。

どの程度気温が上昇するのか、その早さは、水圏・生物圏などへの影響はどうか、海水面はどの程度上昇するか、など疑問は絶えない。

温暖化の影響も地域で異なり、生活に及ぼす影響も悪いことだけなのか、植物にとって温暖化はむしろ好ましいとの意見もある。

かつてハワイのマウナロア山頂で二酸化炭素濃度を長年観測し、その増加に警鐘を鳴らしつづけていたチャールズ・D・キーリングは、最近北半球では植生が増加していると述べている。

地球が温暖化し二酸化炭素が増えれば、植物は繁茂するはずである。キーリングは、これを膨大な宇宙観測データで調べ、植物指標NDVI(Normalized

Difference Vegetation

Index)が北半球で大きくなっていることを見いだした。宇宙リモートセンシング技術の応用であり、その結果は一九九六年、Nature誌に公表された。地球温暖化という現象のもとで、科学的に当然起こりうる当たり前のことが起こっていたにすぎない。

原理的には温暖化対策はわかっている

地球温暖化対策は、原理的には二酸化炭素排出を減らすしかない、のである。その二酸化炭素は、巨大な人間活動から出るものである。したがって人間活動そのものをおさえる、これが根本治療である。

排出された後の二酸化炭素を回収して海に捨てる、あるいは宇宙に、などとよけいなことを考えてはならない。車の生産台数の永遠の伸びを期待しながら、燃費向上をはかるのも本末転倒の議論と言うべきである。ところが社会で実際に取られる対策は、論理的な方向に進んでいるとは言いがたく、事実いくらかけ声をかけても二酸化炭素排出はいっこうに減らないのである。地球温暖化はエネルギー問題そのものである。酸性雨、持続的な発展など、多くの人類課題も直接、間接的にエネルギーと関係がある。すなわち石油と切り離せないのである。

このような理由から、私は、日本では本気で議論されることの少ない石油問題が、温暖化対策の中心的課題であると強調したい。石油供給がこれからも心配ないと思って温暖化対策を考えるのと、石油減耗が近いと思って対策を考えるのとでは、その論理には雲泥の差がある。

京都議定書の遵守には、いわゆる京都メカニズムが用意されている。排出権の取引、森林の吸収をカウントするなどがよく知られているが、これらは元々石油減耗を理解してつくられていない。石油はいくらでも需要に応えられるとの認識で作成されている。

私は一九九七年当時、環境庁国立環境研究所長であった関係上、京都会議の席にいたが、この会議は政治の場である、が正直な感想であった。科学とは無関係な国際力学の場であった。

それから七年が経過したが、いまだに議定書は発効されず、二酸化炭素も当事国の日本も含めて、世界中で増加傾向にある。どうしてなのかだが、理由は簡単である。

現代工業化社会の大量生産の仕組みをそのままに、成長を考えればエネルギー消費は増えるはずである。これは「裸の王様」の論理、子どもでもわかる。先ごろ、国際エネルギー機関が設立三〇年を記念して「石油危機と気候変動」と題する報告書を刊行したが、そのなかでも省エネ率の鈍化、二酸化炭素排出量の一九九〇年以降の増加傾向を指摘している。

本質的な対策は何か、もう皆が知っているのである。問題は、それを皆が認めない、実行できない、あるいは実行したくないからである。

現代社会を大幅に減速しないで二酸化炭素は本当に削減できるのか。京都議定書の仕組みそのものに、温暖化研究のパイオニアの真鍋淑郎博士も疑問を呈している。

とくに日本は世界のなかでも省エネルギーの進んだ国家であり、今以上の二酸化炭素の減少となると、本気で脱石油文明を考えない限り、真に効果のある対策はむずかしい。これも最初からわかっていた。

しかし今は不況で、政府、企業は、国民により多くの消費を求めている。だが国民には、もう欲しいものがほとんどない。それでは消費者はどうすればよいのか、持っているものを捨てるしかない。浪費、無駄の薦めである。これでは二酸化炭素はいつまでも増えつづけよう。

2)理解されない資源問題

「成長の限界」から「持続可能な発展」へ

『成長の限界』が出版されたのは、レイチェル・カーソンの名著『沈黙の春』から十年後、一九七二年のことである。ローマクラブによる。その骨子は、人口と生産増大をこのまま続ければ、その代償は資源の制約、環境の悪化である。したがって人類はこれ以上の成長を望んではならない。さもないと、七〇年後には人間社会が崩壊するというものである。

当時のスーパーコンピューターを使った「システム・ダイナミクス」という手法が使われた。石油もいつまでももたないという内容であったが、その後、資源の有限性はあまり顕在化せず、社会は何とかなるとの楽観論が支配するようになった。

それから二〇年、一九九二年、いわゆる国連地球サミットがブラジルで開催された。このときには地球温暖化が、人類最大の課題として浮かび上がってきた。そして「持続的な発展」が合言葉となった。

地球温暖化の危機は、世界中の人びとの知るところとなった。人類の危機、地球は暴走する、大都市のビルが海に沈むなど、さまざまな恐ろしい地球の未来像が描き出され、危機感をあおる科学者が社会にもてはやされた。

一般に、環境問題では悲観論のほうが歓迎されるものであるが、それでも冷静に考えれば、地球の気候は太古より大きく変動してきており、地質時代の数億年に限っても、今より二酸化炭素濃度が一桁も多かった時代が二回あった。それが石炭紀と白亜紀であり、その後の化石燃料、すなわち石炭、石油の基となる植物光合成が活発に行われたころである。地球は全球凍結したこともなく、また沸騰したこともない安定化メカニズムをもっているようである。

しかし、現代社会を根底で支える石油資源の限界は、それほど議論されない。これは意外なことである。そして社会はしだいに『成長の限界』はむしろ間違っていた、とさえ思うようになった。

地球環境問題も冷静な科学から遠ざかって、二酸化炭素は石油などの化石燃料を燃やすから出るのである、だから石油を使わなければよいという単純な声だけが大きくなっていった。一方、主流のエコノミストは市場原理が働くという視点から、資源を有限と思う必要はないと言い、技術者、企業家は科学・技術が進歩するから大丈夫と楽観するようになった。

しかし、そのような人びとは「資源とは何か」、その意味を知らないようである。環境派科学者も同様である。今日本の真の問題はここにあると考えられる。

そこで、改めて資源とは何か、この簡単だが一般にほとんど理解されない言葉の意味について簡単に述べることにする。

「資源とは何か」:その定義と意味

資源とは、

(1)濃縮されている

(2)大量にある

(3)経済的に取り出せる位置にある

ものをいう。これは地下資源であろうと、森林であろうと変わりはない。これを正しく理解しないと、環境論であろうと文明論であろうとその根本で間違うことになる。

例をあげよう。石油は背斜構造という地層の盛り上がりの油層内に「濃集」されている。上から軽いガス、油、水の順に存在し、多孔質岩石の空隙で高い圧力をもつ。そこに井戸が掘られると自噴する。油ガス層からの生産はこのように二重の濃縮メカニズムによる。生産とともに圧力は下がり、最後はポンプで汲み上げる。それでも採収できるのは三五パーセント程度で、あとは地下に残る。すなわち、同じ地下一トンでも、最初と最後で価値はまったく異なる。採取するためのエネルギーが違うからである。

入力/出力エネルギー比、EROI(Energy Return on

Investment)、EPR(Energy Profit

Ratio)が重要な意味をもってくる。エネルギー資源について大事なのは、エネルギー・コストであって、貨幣コストではない。

次に太陽エネルギーだが、資源として(2)、(3)の条件は満たすが、(1)の濃縮条件を満たしていない。世間でよくある、量のみに注目する太陽エネルギー推進論はこのような理由からほとんど意味がない。宇宙太陽発電は(3)の位置の条件を満たさない。

金属鉱床では、品位の低い鉱石ほど金属の抽出に指数関数的にエネルギーが必要となる。

また、近年、ゴミは資源、循環資源などと言うが、注意すべきである。これは拡散したものを濃縮するには、必ずエネルギーが必要だという原理的なことを考えていないからである。流行にもなっているゼロエミッションだが、これを社会全体で文字どおり実現しようとすれば、無限のエネルギーが必要となる。単純過ぎるリサイクル論は用心すべきである。

熱力学から考える資源の問題

経済学者は、経済成長に限界はないと考えているようである。石油資源も枯渇しないというのだが、これは間違っている。また一口に資源と言っても、物質とエネルギーでは本質的に違うことにも注意しておこう。たとえば銅は元素であって永久になくならないが、石油は化合物だからいったん使えばそれで終わりである。炭素と水素の化学的な結合エネルギーは永久に失われるからである。

これを熱力学の第一、第二法則で説明する。第一法則とは、物質、エネルギーの保存則である。第二法則は自然界ではそれらが常に拡散、劣化するというもので、エントロピー則ともいう。このエントロピーの概念がとくに重要である。

宇宙発生以来、自然現象はエントロピー増大の方向に進んでいる。この自然の一方向性は絶対であり、もしどこかに、部分的であってもエントロピーが減少したところがあれば、その過程で必ず何らかの有効エネルギーが投入されていなければならない。しかし、その場合でも全体のエントロピーは増大しているのである。

エルヴィン・シュレディンガーは「生命とはエントロピーを低く保つ現象」と定義している。たとえば人は、食料からエネルギーを摂取し個体のエントロピーを低く保っている。排泄物はエントロピーを外に捨てるためである、そして三六・五℃の体温で人は熱を廃熱として外界に捨てている。

活動する人間社会においても同様であり、廃棄物を捨てないと社会の秩序は維持できない。このような意味で社会にとって廃棄物は本質的な意味をもっているのである。よく自然の循環系にならってと言うが、自然系の循環には、膨大な太陽エネルギーが使われていることに留意すべきである

社会の成長を経済活動の増大と見れば、それには必ず、増大する資源、エネルギーの投入、とくにエネルギーのますます大量の投入が必要となる。もちろん、省資源、省エネルギー対策を充分したうえでのことである。

二十一世紀に入り、石油の生産量が世界的にピークを迎えつつあり、「成長の限界」は必至の様相を呈してきた。もう地球の限界が石油供給面からも顕在化してきたのである。

3)第3の経済学:エコロジー経済学

経済学に地球環境は位置づけられるか

「環境と経済」、永遠のテーマである。

しかし今の学問は人類未来への指針を与えない。とくに主流の新古典派経済学は徹底した競争原理、市場至上主義に立ち、そこには自然、環境が入る余地がない。

そのうえ、科学・技術に対して、効率最優先で産業育成のためになるべきであると考える人が増えてきた。この流れは米国の影響を強く受けている。そして社会に閉塞感が強くなると、いっそう欧米輸入型にシフトするようである。明治以来そうであったように、手本を海の外に求めるのである。科学で言えば、ノーベル賞崇拝、Science、

Nature誌至上主義で、独自の価値観をもたないのである。

そういう人たちは、たとえば環境保全となると、リサイクル一辺倒で部分しか見ない。そして自然とともに、と声を高める人でも、自然から学ぼうとするわけではなく、人間も自然の構成員であると発想しない。自然が無駄をしないシステムとなっていることも、多様性にその本質があることも理解しようとしないようである。また多くの識者は、言葉では総合、システム思考とは言うが、常に部分しか見ようとせず、手段が目的化する。

さらに、人類の欲求は際限なく拡大する。その結果、地球は限りなく収奪され、未来の世代へ地球の資源・エネルギーを少しでも残そう、などの思いやりはない。

エコノミストは現代の世代間での公平な市場のみを考えるが、これから生まれる世代が市場に参加できないことなど考えない。資源には限りない、などと彼らが言うのは、その底流に後ろめたさがあるからだろうか。「合理的な愚か者」、それは彼らである。アマルティア・

センの言である。

地球は有限:成長はいつまでも続かない

百年ほど前、イギリスに有限資源論に立つ経済学が誕生しつつあった。ウィリアム・スタンリー・ジェヴォンズの『石炭問題:一八六五版』である。産業革命の拡大とともに最大のエネルギー源、石炭の採掘深度がしだいに深くなり、枯渇さえ心配されるようになった。大気汚染も悪化し、ロンドンは霧に悩まされたが、これは史上最初の公害であった。

ジェヴォンズの『石炭問題』は、そのころに出版されたが、その考えは主流のマルクス、資本主義経済学に加わる「もう一つの経済学」として、「第三の経済学」として理解されている。

しかし、ジェヴォンズの卓見も、その後豊富で便利な、流体資源である石油の出現につれ忘れ去られた。石油、この常温で流体の資源が、その後の人類社会を変えたのである。とくに石油は内燃機関で用いられ、車の登場が世界を変えた。大量生産時代の幕開けである。

それから年月が経過した。かつての第三の経済学が陽の目を見たのは、一九七三年の石油危機のころである。

もうひとつの経済学の中興の宗主、ジョージェスク・レーゲンによる難解な『エントロピー法則と経済過程』が出版されたのは一九七一年のことである。熱力学のエントロピー則が、その思想の中心である。経済活動はエントロピーを増大する過程にすぎない、熱力学と同じにその方向は一方向であると彼は考えた。そして地球の有限性は彼の思想の中核を占めており、エントロピー則の一方向性から、人類は無限には成長できないとしたのである。

これを主流エコノミストが嫌うのである。彼らはGDPの成長を至上命令とするからである。しかし、GDPは経済の指標としては便利だが、本質的な欠陥を内蔵している。今の経済学が地球規模問題の時代に役に立たないのは、このGDPそのものに問題があると思われる。

ある経済活動を行い、環境を破壊したとする。それを修復するために、社会が活動するとそれはGDPに計算されることになる。これはダブルカウントで経済成長に貢献したことになる。経済成長である。これでは社会の仕組みとして、自然は破壊され、資源収奪は収まるはずがない。

新しい経済学への模索

『地球の掟』(原題: Earth in the

Balance)という本がある。前アメリカ副大統領、アル・ゴアがまだ上院議員のころ、一九九二年の著である。地球温暖化を強く意識した内容ではあるが、クールな近代経済学批判「Eco-nomics」は優れている。効率優先、市場至上主義の経済学は、地球、自然はその枠外に置くため、成長指向の経済指標GNPは、生産活動はもちろんだが、これにともなう「自然破壊の営み」をプラスに勘定することになる。そして自然には限界がないとするルーツはジョン・メイナード・ケインズの経済思想、植民地主義、資源を第三世界から収奪する仕組みにあるとする。彼の現代経済批判はこの書のタイトルにふさわしいゴアの洞察力を感じさせるが、一方、ジャーナリスト出身のゴアは、持続社会は科学・技術で、と楽観もするようである。

インドで生まれ、ハーバード大学で経済学、哲学を教え、ノーベル経済学賞を受賞したセンは言う。「どんな経済学者もさほど賢くなかった。純粋な経済人は事実、社会的には愚者に近い。これまでの経済理論は合理的な愚か者に占領されつづけてきた」などと。辛辣である。

『自然資本の経済』(原題: Natural

Capitalism)という書がある。ポール・ホーケンほかによる。書中でトヨタの「カンバン方式」が高く評価されている。「無駄」はローマ字でMUDAと書かれ、「浪費、無価値、無益を意味する」と定義されている。ムダをなくすリーン思考が浪費を減らし、環境保全社会の構築にその精神を導入すべき、と言っている。そして、トヨタの大野耐一の天才的な発想を賞賛している。そしてまた、日本ではトヨタ以外ではそれほど浸透していないとも付け加えている。

自動車産業は、現在の大量生産型社会の中核とも言える。その自動車産業において「無駄の徹底排除」が成功をもたらしている。大変に興味あることである。未来社会の構築に参考になるだろう。

新しい産業社会を創造し、自然資本主義への転換を促すのが著者の主張で、経済のなかに自然、資源を資本として組み込むのが今後の持続社会の課題であるとも述べている。

これからは「地球の有限性を視野に入れる経済学」を発展させるのが、社会の大きな課題なのであろう。それは自然科学だけでは二十一世紀の学問体系は完結しないからであり、真に総合的な「総合学」の創造が求められている。

4)文明は常にエネルギー問題に悩まされた

エネルギーから考える理由

本稿では、人類に共通の問題をエネルギーに絞って述べている。これは偏っていると思われる方もいようが、『エコロジー経済学』の著者ホワン・マルチネス=アリエによると、これによって失われるものは、きわめてわずかである。また文明を物質から眺めたフェルナン・ブローデル、そして『森と文明』を書いたジョン・パーリンなども語るように、人類の歴史の中心に「常にエネルギー問題があった」のである。

エネルギーの主役は移り変わった。古代は森、産業革命からは石炭、そしてダニエル・ヤーギンがその著で言うように、二十世紀は「石油の世紀」であった。とくに最後の四半世紀には、石油消費量は指数関数的に増加した。そして、人類はいまだにそれが、いつまでも続くと思っているかのようである。

この貴重な文明の支持者、石油の発見の歴史をかえりみると、その発見のピークはならして一九六四年であった。今では年間消費量の四分の一程度しか発見されず、中東に偏在する超巨大油田も六十歳以上の老齢ばかりである。

この中東は地球上特異とも思われるところである。億年単位の地球の歴史のなかで大陸が移動する過程で、たまたまできて、しかもかなり長期間赤道直下に停滞した太古の内海、テチス海の名残である。それが今の中東油田地帯なのである。

当時地球は今とは比較にならないほど温暖化していた。二酸化炭素濃度は今より一桁も高かった。この気候がぼう大な藻類などをはぐくんだ。それが石油に変わった。幸い内海であったため海は攪拌されず、酸欠状態が長く続いたことも、石油にとって幸いした。この稀にみる偶然が中東の超巨大油田をつくった。

人類は、その偶然の過去のストックを今惜しげもなく使っている。石油がなくなればまたどこかで探せばよい、技術も進歩するからという楽観論は地球から笑われよう。世の中、「わかったつもりの識者」が多いが、それが私には一番恐い。

K・ハバート:アメリカの石油ピークを予知した科学者

一九五六年、アメリカのシェル石油の地球物理学者、K・ハバートは、アメリカの石油生産は一九七〇年ごろにはピークを打つと述べた。しかし、誰もが認めなかった。『Hubbert

Curve』の著者、元同僚のデファイスによると、当時ハバートは学会ですら笑いものになったという。

先駆者とはいつも孤独なものである。社会が変革するとき、独創的な考えを提唱する人は必ず必要だが、常に原理的に少数派に分類される。彼らが多数派であるはずはない。しかし、したたかな社会とは知的多様性のあるものである。

これは生態系と比較すると明快である。多様性をもつ自然はしたたかであり、脆くない。近代農業はそれを画一化する。だから脆弱なのである。

これからの人間社会にも「知の多様性」は不可欠である。そうでない社会はリスクヘッジができず、簡単に破綻してしまう。さらに言えば、画一性を好み、独創性を異端とするのが日本社会であると、われわれは心すべきである。

本論に戻ろう。ハバートの予想どおりに一九七〇年、アメリカの石油生産はピークを打った。ハバートは正しかった。しかしそれは少し後になってから気がついたことであった。石油ピークは急峻でなく滑らかであり、そのうえピーク後の減退も緩やかであったためである。いつの世もそうだが、真実は後からわかるようである。

ハバートの考えを、世界に応用したのがC・キャンベルとその仲間である。彼らは世界の石油生産のピークは二〇〇〇年ごろ、と主張している。私はその仲間のひとり、苦労している。

エネルギーを議論するには質がすべて

エネルギー資源楽観論者の多くは、楽観的である理由に非在来型の石油資源、つまり、オイルサンド、タールサンド、オイルシェールなど、あるいはオリノコタールを挙げる。そして埋蔵量の大きさを強調する。しかし彼らはエネルギー資源の質のことをほとんど考えない。おそらくその本質を知らないからであろう。

先にも述べたが、エネルギー資源においては出力/入力エネルギー比を考えないと、意味がない。その指標がEROI、EPRなどである。たとえばタールサンドではEROI値は、ごく浅い鉱床でも一・五程度という低い数字があるが、これも環境保全費用が含まれているかどうかすら不明である。本格的な環境保全をすれば、この比はさらに低下しよう。

現在なお、何げなく使っている今の石油は、あまりにも質において優れている。今後、自然エネルギー、非石油系、原子力などに移行するとしても簡単ではない。もっともよい資源が今の石油だからである。社会のインフラの変革を避けて通れないが、その道筋をよく考える必要がある。社会は簡単には変われないからである。

現代社会のエネルギーのインフラは、ほとんどすべて石油を前提としている。これを変革するには相当な年数がかかるものであり、それにいたる道程を考えることそのものが、きわめて重要な研究テーマである。

安易に、これからは水素社会、燃料電池に移ればよい、などと言ってはならない。国民をまどわすだけである。これも一種の楽観論、技術万能主義にすぎず、何から水素をつくるかさえ、まともな議論になっているとは言えない。原子力で水素を、風力でなどと人は言うが、水素はひとつの選択肢にすぎない。水素ではジェット機は飛ばない。車も世界で数億台、ぜんぶを一気に捨てることはできない。水素は常温ではもっとも逃げやすい、とらえどころのないガスである。

現代のインフラを最大限利用する、現実的な戦略は、常温で流体のエネルギー媒体を考えるのがよいとの意見が、良識として各国で考えられるようになった。

脱石油社会の戦略はいまだに見えない。仮にそれがわかっても、その移行に大量かつ長期にわたるエネルギーが不可欠である。流行、時の流れに任せるには、あまりにも重大な問題なのである。

ハバート・カーブの意味

資源開発の時間的な過程は、一般にベル型の生産カーブを取るものである。人はもっとも質がよく、採りやすく、そして経済性の高いものから真っ先に開発するからである。そしてしだいに質の低いものへと移行し、最後に放棄する。その場合でもかなり資源を残す。経済的ではなくなるからである。ハバートはこの原理的な過程を、アメリカの四八州の石油に応用したようである。

ハバートの考えを、キャンベルは今度、世界に応用した。この種のカーブは一般的にハバート・カーブと呼ばれている。

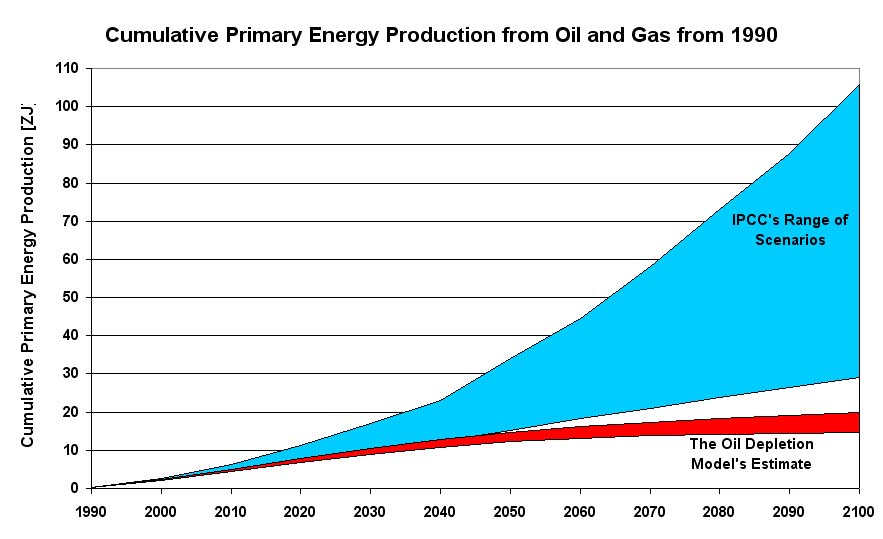

石油生産量とハバート カーブによる将来予測(C.キャンベル)

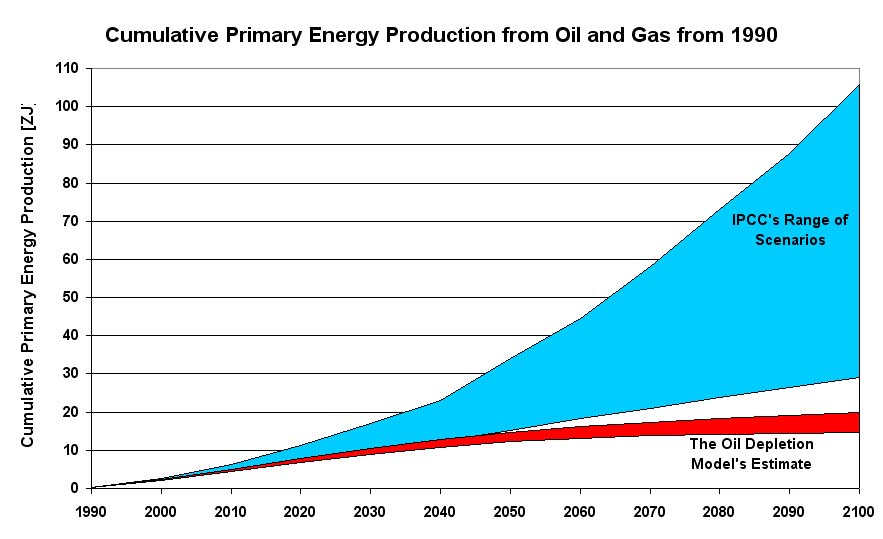

累積生産量予測のIPCCと石油減耗モデルの相違(ASPOによる)

縦軸は年間生産量、横軸が年代だから、その下の面積は石油の可採埋蔵量となる。ベル型曲線の形は過去の生産量に合わせる。これが原理であり、きわめて簡単である。だからといって侮ってはならない。これには可採埋蔵量、過去の生産量など、石油資源に関する膨大なデータ、資料が基となっているからである。単なる当てずっぽうではなく、「資源」に関する深い洞察がそのルーツとして存在する。非常に骨太の科学的な分析なのである。

キャンベルは、世界の石油ピークを二〇〇四年としている。一般にハバート・カーブは滑らかなので、この数字にはかなりの幅がある。これはASPO(The

Association for the Study of Peak Oil and

Gas)から公表される。これはヨーロッパのグループで、キャンベルがその中心的な指導的役割を果たしており、スウェーデンのウプサラ大学に本部をおく。昨年のパリの第二回ASPO会議には私も呼ばれて出席した。

一方、太平洋を挟んだアメリカには、ブッシュ大統領のエネルギー・アドバイザー、マシュー・シモンズがいる。

彼が言った、二〇〇〇年がピークであった、という過去形の意見は私の予想を超える悲観論であったが、詳細な世界の主要油田を熟知するその見解には迫力があった。

地球は有限である。自然の限界が人間の拡大指向をもう受け入れなくなったのである。人は「足るを、知らない動物」。その人間の拡大主義に石油減耗が待ったをかけている。地球システムの限界の象徴と見るべきであろうが、これに対応する知恵を出せなければ、人類に未来はない。私にはもう「持続的な」というより「生存のため」のほうがふさわしいと思われる。

5)豊かな石油時代が終わる

悲観論ですら楽観的である:M・シモンズ

まだまだ大丈夫というのが、多数派である。したがってさらに説明を続けなければならない。当たり前だが、地下資源は発見されなければ採掘できない。この当然を人は忘れるようである。石油発見の歴史を振り返ると、戦後、中東の超大型油田がつぎつぎと発見されたが、しだいに発見量は減り、今では年間消費量の四分の一程度に落ちている。世界の凹凸の激しい石油発見曲線をならすとピークは一九六四年となる。市場至上主義のエコノミストの言うように、この間技術は進歩し、資金も投下されたが、結果は今述べたとおりである。

石油の後は天然ガスと言うが、それもしばらくのことであり、いずれ減退する。アメリカは一九七〇年には石油ピークを経験したが、今、天然ガスの急激な減衰に悩まされている。シモンズはガスのピークはもう過ぎたと言っている。これは最近二、三年のガス価格の高騰、不安定な変動となって現れている。しかも天然ガスは粘性が低いので、いったん減りだすとその減退は崖から落ちるように早いという。

シモンズは、それでも楽観論と悲観論が議論を始めたのはよいことだと言っている。しかし遅すぎたと付け加える。そのうえ、悲観論者ですら楽観的に過ぎると言うのである。

これに加えて、最近ASPOが重要な意見を提出した。このように石油、天然ガスの生産予想がわかれば、二酸化炭素の排出量が予想できることになる。その結果は衝撃的で、大気に蓄積される二酸化炭素はIPCCの最低ラインすら下回るのである。

現在までの温暖化対策は、石油供給には限界がないとの前提で考えられている。しかし今後、石油の減耗論を加味する、根本的な論理の改変が要るかもしれない。キャンベル等は、二〇一五年ごろの年率二・五パーセント減退に合わせて、石油減耗議定書(Oil

Depletion

Protocol)はどうかと言っている。これは文明改変のレベルの話である。

一九七〇年代の石油ショック時、米国のオレゴン州知事は、悠久の長い歴史から見れば現代文明は「化石燃料時代」と位置づけられ、ほとんどインパルスであると主張した。つまり現代工業文明は一万年という時の刻み、スケールでみたときほんの一瞬でしかないのである。

化石燃料時代は人類史上では一瞬(オレゴン州知事)

炭化水素総生産量(C.キャンベル他,2001年を基にした予測)

中東への依存を続けられるか

世界はどうなるか、脱石油を果たせない国の存続は、と際限なく疑問がわいてくる。経済の強い国は、高騰する石油を買い続けられるかもしれないが、これも長くは続くはずはない。経済を維持することすらむずかしくなるからである。武力のある国は、その戦闘能力をいかすことを考えるかもしれない。武力行使だが、古代から国家はそのように行動してきた。しかしこれも継続はしない。何故なら地球の有限性に当面しているのだから。かつてのように植民地というわけにはいかない。頼りは中東だが、石油の豊富な五カ国は中東地域全体の面積の七パーセントでしかない。世界は、この狭い三角形のイスラム圏、すべてが異質である異国の大地が頼りなのである。

このように考えてくると、イラク紛争の本質が透けて見えてくる。イラクに石油がなかったら、アメリカはあのような行動をとっただろうか。私は最後の石油争奪戦が始まったとしか考えられない。しかし石油減耗論は少数派と、楽観する専門家がほとんどである。くり返すが、世の変革は常に少数派から始まるものである。これも歴史が証明することである。

石油減耗に対する最低限の備えは、国家として不可欠。不意を突かれて慌てない心構えが必要だからである。これをリスクヘッジといってもよい。政治力も戦力もない、仲間もいない日本ではとくに必要である。

二〇〇一年五月、ブッシュ政権はNEP(National Energy

Policy)をつくった。この読み方であるが、日本では都合のよいところをつまみ読みする人も多いのだが、『世界資源戦争』の著者、マイケル・T・クレアは最終の第八章がもっとも大切と言っている。そこにはアメリカの武力を背景とする「世界戦略」が述べられている。これはイラク攻撃より前のことである。

脱石油文明と科学者の役割

カリフォルニア・ニューカレッジのリチャード・ ハインベルグは近著

『Party,s

Over』で、安く豊富な石油が支えた工業化社会はもう終わったと述べ、代替エネルギーも石油のようなものはないと結論している。一般にこのような悲観論は嫌われ、少数派と切り捨てたがるが、世の中が大きく変わるとき、正論は常に少数派である。社会はそのような意見に耳を傾けるべきである。

生物学者アルフレード・J・ロトカは、「エネルギーが豊富な時、それを最大限に活用する生物種が栄えるが、乏しい時は最小限使う種のみが生き残る」、と言っている。

脱石油文明に向けた科学者の役割とは、まず問題を正視することである。

そこで改めて課題を整理する。

(1)石油ピーク、石油減耗を理解する

(2)真のエネルギー国家戦略に取り組む

(3)リスクヘッジの視点が大切

(4)温暖化対策と連動させる

(5)司令塔が必要

そして最後に

(6)科学者として猛省が不可欠である

脱浪費型社会への転換:物より心の豊かさを

一九九九年十二月の内閣府による国民の意識調査、「物の豊かさ、心の豊かさいずれか」では、心派が六〇パーセントと、物派の三〇パーセントを大きく凌駕した。

心の豊かさと物の豊かさ (内閣府世論調査 平成11年)

実はこの「物と心の交差」は二〇年も前から起こっていた。政治家、各界の指導層と一般国民の意識の乖離は大きいのである。

これからは「もったいない、無駄をしない」がキーワードなのであろう。二十世紀は効率を求めて邁進し、便利な文明の利器をつぎつぎとつくった時代であった。それを無尽蔵と思った石油が支えた。その石油がピークを迎え、今後はゆっくり減耗するというのである。

これは、石油がたとえば四〇年で枯渇するという話と、まったく違うのである。元々、寿命があと何年という話は意味がないのである。寿命よりも早く採掘が不可能になるのであるから。本稿を熟読されれば、その意味が理解されよう。本来、有限のものは必ずなくなるものである、まずそれを理解しなければ、社会のあり方を考えられない。

この「石油ピーク」がもたらす必然は、

(1)おのずから石油燃焼からの二酸化炭素は減り、地球温暖化は回避される

(2)現代工業化社会は、エネルギー供給の減退にどう対処するか

(3)今の石油に頼る、中国をはじめとする第三世界の工業化路線は不可能となる、などである。

そして地球温暖化問題はまったく違った国際政治、社会問題と化す。

「脱開発」は第三世界の願い

世界的な見地で考察するのも、科学者の役割である。

日本はアジア、第三世界、非西欧社会で指導的な役割を果たす必要がある。第三世界は、長い欧米植民地支配からようやく脱したところだが、新たな支配構造ができつつあるとの懸念がある。

たとえば、インドのバンダナ・シヴァによると、画一的なアメリカ型換金農業は、第三世界の伝統的農業を破壊したという。欧米主導の農業新技術は発展途上国をかえって疲弊させた。巨大な国際企業がグローバリゼーションの名において推進する「開発」は第三世界の借金をかえって増大させ、南北格差はさらに拡大した。「開発」の大義の多くが、自然と調和しなかったのである。

今、ウルフガング・ザックス編の『脱開発の時代』のような著書が世界で読まれている。石油が有限であるように、第三世界の自然にも限界があったのである。テクノロジーはこの限界を超えられなかった。一部の科学者は自然を知らずに、科学・技術が進歩すればと言うことが多いが、「進歩してよい技術と、進歩してはならない技術」があるのである。

二十一世紀、有限地球に生きる人類の知恵は、自然から学ぶものである。

今注目を集め、政府予算が投入されている遺伝子工学、コンピューター、ナノテクノロジー、ロボット工学などの研究領域は、他の分野を革新的に進める可能性を秘めている点で有効なのであって、具体的な問題解決を目的とするタイプの科学にとっては、単なる道具にすぎない。もちろん優秀な道具がなければ科学は本質的な革新を果たせないが、それでも道具と目的は本質的に異なる。「効率、利便性、より大きく、より速く」などの二十世紀のキーワードが今終焉しつつあると考えよう。

「自分で考える」:もう手本はない

最後に、当たり前のことを述べたい。今年は、一八六八年の明治元年から数えて一三七年である。この間、日本人は欧米を手本として、よく頑張ってきた。失敗もあったが、総じて成功したようである。しかし、ここに来て方向が定まらず、国全体が迷っている。

「頑張れ日本」のかけ声は勇ましいが、何処に行くのかわからない。西欧を手本にしていればよかった時代は、なまじビジョンがないほうが迷わずよかった。「明治一三七年」になって、もう今までの指導原理は役に立たなくなった。

しかし指導者は何か言わねばならない、そこで、科学技術立国と二十世紀の成功体験を述べ、また二十一世紀は環境立国、地球温暖化、オゾン対策技術、水素社会、燃料電池、循環リサイクル社会などを唱え、国民の税を思い切って投入する。だが思ったほど成果は上がらない。増えるのは借金ばかりである。

答えは簡単である。「自分で考える」のである。今までは追う欧米という手本があった。それを見ながら道具、つまりノコギリ、カンナを懸命につくり、世界に売っていればよかった。だが、かつての日本のように、これは簡単に真似ができる。アジアの他の国々が日本をその原理で追い上げている。

そして世界中が過剰生産となったが、アメリカはそれを壮大な借金をして消費してくれている。この国は世界の四分の一のエネルギーを、たった四パーセントの人口で使う大変なエネルギー浪費国である。この浪費が世界を支えている、といっても過言ではない。 これに石油減耗が待ったをかけているのである。地球環境問題も限界にきている。これは早晩行き詰まる。言い換えると、世界中が方向を見失っているのである。

このようなときに、新しい指針、自然と共存する知恵を生み出せるのは、欧米より日本なのかもしれない。その役割が日本の科学者に課せられている、と考えようではないか。そうすれば、それが日本発展の原動力となると考えたい。

お話ししたかったことは、日本における国際環境問題の進展についてである。ここでも欧米追従の感を拭いきれていない。

国際的環境問題の概念そのものすら輸入されている。そのうえ、国民は選択された「事実」しか語られないこともある。そこで抜け落ちるのは「真実」である。このような想いから書きはじめた。

日本人は元来、たいへんに優れている、教育水準も高い民族である。今はただ方向が見えないだけである。幸か不幸か、欧米も方向を喪失しているのが実情である。もう有視界飛行の時代ではない、これからは計器飛行の時代である。それは論理飛行の時代と言ってもよい。それには「自分で考えるしかない」のである。

(いしい よしのり)

脚注

*1 二〇〇二年九月のヨハネスブルク・サミットでのアナン国連事務総長の総括はhttp://www007.upp.so-net.ne.jp/tikyuu/myenvironmentalism/philosophy/essays.html#wssd を参照。

*2 京都議定書は一九九七年十二月に京都で開催された、気候変動枠組み条約第三回締約国会議(COP3 地球温暖化防止京都会議)において採択された気候変動枠組み条約議定書。地球温暖化防止条約にもとづき、二〇〇八年から二〇一二年までの五年間に、先進国全体で二酸化炭素など六種の温室効果ガスの排出量を削減することを取り決めた。削減目標は一九九〇年比で日本六パーセント、アメリカ七パーセント、EU八パーセントなど先進国全体で五・二パーセントとなっており、森林を吸収源とみなし、吸収量の一部を削減量として認めている。議定書の発効には加盟国五五カ国以上の批准と、批准した先進国の二酸化炭素排出量合計が先進国の総排出量の五五パーセントを超える必要がある。二〇〇一年三月に世界最大の排出国であるアメリカが一方的に京都議定書から離脱を表明したため、ロシアの動向が注目されている。

*3 福田正巳教授らの二〇〇三年発表の研究成果はhttp://frost2.lowtem.hokudai.ac.jp/pdgg/を参照。

*4 タイガの森とは、ロシア平原北部を広く覆っている針葉樹が主体の森林で、世界最大の森林地帯を形成し、熱帯林とならぶ森林資源。比較的温暖な南部地方は針広混交林のウスリータイガと呼ばれており野生動物の宝庫となっている。このロシア極東地域の森林は二酸化炭素の貯蔵庫の役割を果たしており、全世界の六分の一から七分の一が蓄積されているとされている。一九九八年の森林火災は約二〇〇万ヘクタールに及び、この火災で大気に放出された二酸化炭素は三〇〇〇万トン、さらに九〇万ヘクタールの森林が炭素固定能力を失った。

*5 オゾン問題とは、一九八二年に日本の南極観測隊員中鉢繁が南極上空のオゾン減少を発見、一九八五年にはイギリスのファーマンらがオゾンホールの発見を発表した。また同年には「オゾン層の保護に関するウィーン条約」が採択された。一九八七年にはウィーン条約にもとづき「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」を採択、五種類の特定フロン、三種類の特定ハロンの生産や使用は国際的に規制された。

*6 オゾンホールは南極で春にあたる九月~十月に成層圏のオゾン層が著しく減少し、南極を中心に穴が空いたような状態になることをいう。この穴は十二月から一月にはなくなる。

*7 京都メカニズムは、京都議定書で定められた温室効果ガスの排出削減目標を達成するために各国内の削減努力を補完し効率的に削減を実施するための国際的仕組みで、排出量取引、共同実施、クリーン開発メカニズムの三つがある。京都メカニズムの排出量取引は国際排出量取引と呼ばれ、国内排出量取引とは区別されている。

*8 真鍋淑郎(1931- )は気象学者でプリンストン大学客員研究員。くわしくは25ページインタビューを参照。真鍋博士の京都議定書への疑問については、http://www007.upp.so-net.ne.jp/tikyuu/myenvironmentalism/technology/tech_phy.html#01-9-2を参照。

*9 『成長の限界』は、一九七二年にローマクラブがマサチューセッツ工科大学デニス・メドウズ助教授らに委託した研究の成果をまとめて発表した報告書。人口増加や環境悪化などの傾向が続けば二一〇〇年までに地球上の成長は限界に達すると警鐘を鳴らすとともに、破局を避けるためには成長から世界的な均衡へ移ることの必要性を訴えた。地球環境問題への取り組みの原点といわれる。

*10 『沈黙の春』はレイチェル・カーソンが一九六二年に出版した、環境問題の古典といわれる書。当時アメリカで広く使われていたDDTなどの殺虫剤や農薬、その他の化学物質が環境や生物に与える影響を調べあげて、これらの薬剤を無制限に使いつづければ、春が来ても鳥も鳴かず、ミツバチの羽音も聞こえない沈黙の世界を迎えるかもしれないと、その危険性を初めて訴えた。人間の活動によって自然のバランスが崩され、野生生物だけでなく人間自身の生命をも脅かす可能性を警告したこの書は全世界に衝撃を与えた。

*11 ローマクラブは世界の科学者、経済学者などが集まり一九六八年に活動を開始した民間組織。地球的規模の課題によって想定される人類の危機をいかに回避するかを探るのをその活動目的としている。

*12 国連地球サミット(United NationsConference on Environment and Development 環境と開発に関する国連会議)は、ストックホルム国連人間環境会議二〇周年を記念して一九九二年六月にブラジルのリオデジャネイロで開催され、約一八〇の国・地域の代表、一〇二人の首脳、多くのNGOなど全参加者が数万人にのぼる大会議となった。持続可能な開発を実現するための諸原則を規定した「リオ宣言」、その諸原則を実現するための具体的な行動計画である「アジェンダ21」、持続可能な森林管理の原則を定めた「森林原則声明」などを採択、「持続可能な開発委員会」を設置した。また、温暖化防止のための「気候変動枠組み条約」「生物多様性条約」の署名も行われた。

*13 石炭紀は今から三億六一〇〇万年前から二億八九〇〇万年前の時代で、地層から石炭が産出されるため、このように呼ばれる。このころは北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸から成るパンゲアといわれる超大陸が形作られ、パンゲアの赤道付近にはテチス海が広がっていた。この時代の終わりには南半球に氷床が形成されて、地上ではシダ植物が繁栄し、石炭資源の主な起源となった。

*14 白亜紀は一億四一〇〇万年前から六五〇〇万年前までの時代をいう。白亜紀のはじめにパンゲア超大陸は分裂を始め、それぞれの大陸で動植物は固有の進化をとげた。白亜紀は地球の歴史のなかでも気温が高く、さまざまな植物が地上を覆い、恐竜の全盛時代であった。

*15 背斜構造は波打った形の褶曲構造のうち、上側に背を向けた構造のこと。石油や天然ガスが溜まりやすく、油・ガス田を形成することがある。

*16 EPRが一・〇以上にならないと、エネルギー資源、エネルギー技術は意味がないことになる。くわしくはhttp://www007.upp.so-net.ne.jp/tikyuu/oil_depletion/netenergy.htmlを参照。

*17 宇宙太陽発電の基本的概念は、地球の周回軌道に太陽電池パネルを載せた衛星を打ち上げ、太陽光により発生した電力をマイクロ波やレーザーなどに変え、地上の受電施設に送るというもの。エネルギー問題などを解決するための大型基幹電力供給源として提案された。

*18 ゼロエミッションは一九九四年に国連大学で立ち上げられた「ゼロエミッション研究構想」のなかで示された。食物連鎖などの自然生態系をモデルに、ある産業の廃棄物を他の産業で資源、エネルギーとして利用し、最終的に廃棄物(エミッション)ゼロをめざす。

*19 エルヴィン・シュレディンガー(Schrdinger, Erwin 1887-1961)はオーストリアの物理学者。量子力学の成立に大きく貢献し、波動力学を発展させた。一九三三年にディラックとともにノーベル物理学賞を受賞。一九四四年に出版した『生命とは何か?』(What is Life?)は、多くの学生・若手研究者に物理から生命科学へ転換する影響を与えたといわれる。

*20 Science誌は米国科学振興協会(AAAS)が毎週発行している科学誌で、購読者数は推定で世界中に五〇万人以上。世界中から寄せられた科学分野の研究論文やニュース、分析記事を掲載している。研究論文の掲載は博士号をもつスタッフエディターおよび選考委員会のメンバーによって厳しく審査されている。

*21 Nature誌はイギリスのネイチャーパブリッシンググループが毎週発行している総合科学誌で、一〇〇年を超える歴史と権威をもつ。

*22 アマルティア・セン(Amartya Sen1933-)はインド生まれの経済学者。カルカッタとケンブリッジで経済学を学び、一九九八年ノーベル経済学賞を受賞。

*23 ウィリアム・スタンリー・ジェヴォンズ(William Stanley Javons 1835-82)はイギリスの経済学者で論理学者。

*24 ジョージェスク・レーゲン(Nicholas Georgescu-Roegen 1906-94)はルーマニア出身の経済学者。ブカレスト大学で数学を学んだ後、パリやロンドンで数理統計学を専攻。一九三四年にアメリカに渡りハーバード大学で経済学を学び、後にエコロジー経済学を構築した。

*25 「自然資本の経済「成長の限界」を突破する新産業革命(Natural Capitalism-Creating The Next Industrial Revoluton)」はポール・ホーケン、エイモリ・B・ロビンス、L・ハンター・ロビンスの共著。一九九九年にアメリカで発行され、日本語版は二〇〇一年に日本経済新聞社から発行。

*26 ポール・ホーケン(Paul Hawken)は環境問題研究家、起業家、作家。国際的な環境教育の非営利団体 The Natural Step を主宰している。

*27 大野耐一(1912-1990)はトヨタ自動車の生産プロセスの基本方式である「カンバン方式」の元祖。

*28 ダニエル・ヤーギン(Daniel Yergin)は、石油ビジネスの最前線を活写したベストセラー『石油の世紀』で一九九二年度ピュリッツァー賞を受賞した国際的ノンフィクション作家。

*29 テチス海は石炭紀に存在した超大陸パンゲアの赤道付近に広がっていた海で、現在の地中海から中東、インドを通りインドネシアあたりまで続いていた。

*30 K・ハバート(M. King Hubbert1903-89)は、アメリカの地球物理学者。エネルギー資源評価の専門家として知られる。

*31 C・キャンベル(Colin J. Campbell)は、イギリスの地質学者。現在、ロンドンにある石油減耗分析センター(Oil Depletion Analysis Centre メODACユユ)の理事として、世界の石油生産のピークと低下の日付とインパクトの調査に打ち込んでいる。

*32 オイルサンドは粘ちゅう性の強い原油を多く含む砂。流動性に乏しく、自噴しないため通常の石油採掘のように採油できない。タールサンドはタール状、または重質の油分を多く含んだ砂。オイルサンドと同じく流動性に乏しいため、自噴しないので通常の方法では採油できない。オイルシェールは、かつて油母頁岩(ゆぼけつがん)と呼ばれた腐泥岩の一種で、油を含む岩石。一般に原油よりも不純物が多い。オリノコタールはベネズエラのオリノコ川流域に分布する天然アスファルト。

*33 ASPOについてはhttp://www.peakoil.net/を参照。

*34マシュー・シモンズ(Matthew Simmons)は、エネルギー企業専門の投資銀行家、アメリカ大統領のエネルギー顧問。二〇〇二年五月二十三日スウェーデン・ウプサラで 開催された石油減耗国際ワークショップにおいてメDEPLETION AND U.S.ENERGY POLICY - ユユと題する講演を行い、石油減耗を前提としたエネルギー政策について述べている。また、メRevisiting The Limits to Growthユユというエネルギー白書を二〇〇〇年に発表している。http://www.ietepa.org/pdf_files/limit_to_growth.pdfを参照。

*35 IPCC(Intergovernment Panel on Climate Change 気候変動に関する政府間パネル)は気候変動分野の専門家の集まりで、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(EMO)によって一九八八年に発足した。①気候変動の現状と将来予測、②影響、③対策の作業部会から成り、九〇年に第一次、九五年に第二次、二〇〇一年に第三次の報告書を発表。第三次報告書では人間活動による温暖化が進行していること、気候変動によって生態系や人の健康に大きな影響が出ると警告した。第四次報告書は二〇〇七年に予定されている。

*36 石油減耗議定書はhttp://www.zerogrowth.org/protocol.htmlを参照。また、http://www007.upp.so-net.ne.jp/tikyuu/oil_depletion/nature_oildepletion.htmlを参照。

*37 NEP(National Energy Policy)はhttp://www.whitehouse.gov/energy/から各章をダウンロードできる。

*38 マイケル・T・クレア(Michael T. Klare)は、ハンプシャー大学教授。戦争(紛争)と安全保障の専門家。『世界資源戦争』(広済堂出版 、2001)などの著作がある。